Alessandro Boschero Cl 3° A

Ricerca di Tecnologia A.S, 2013/2014

KiteGen

Il

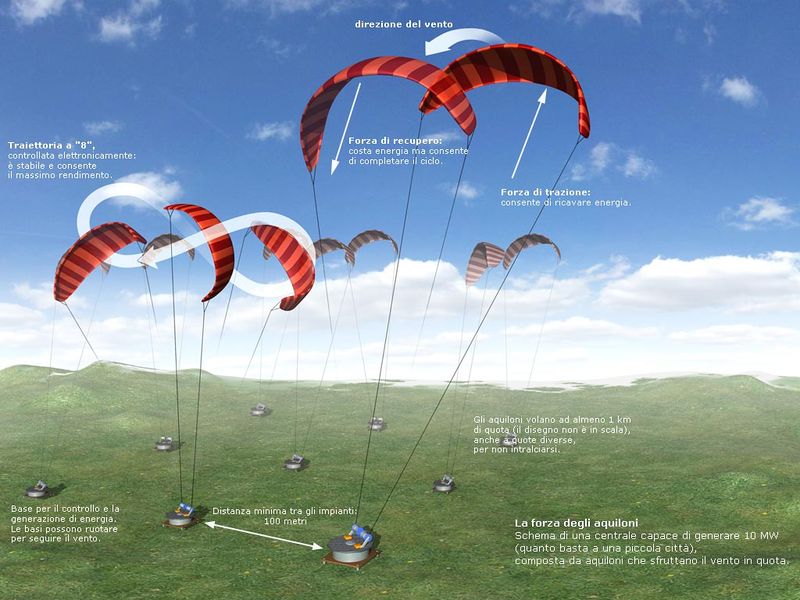

KiteGen è un progetto per la produzione di energia elettrica sfruttando

i venti d'alta quota. Il progetto prevede due filoni principali

di sviluppo: il KiteGen Stem ed il KiteGen Carousel .

In quest'ultimo caso, proprio il diverso orientamento dell'asse di

rotazione dovrebbe eliminare tutti i problemi statici e dinamici che

impediscono l'aumento della potenza (cioè delle dimensioni) ottenibile

dagli aerogeneratori tradizionale.

-Dati sul Vento

Esistono due nastri di vento che avvolgono la terra, uno passa sopra la Terra del Fuoco nell'emisfero australe e l'altro passa sopra l'Europa. L'altezza del nastro europeo va da circa 500 metri fino a 10.000 metri di altitudine mentre la larghezza è di 4 000 o 5 000 km. I dati salienti sono una potenza media di 2 kW al metro quadrato e un numero di ore annuali pari a circa 7000 (un anno ha 8760 ore).

Il vento di alta quota ha quindi la caratteristica di essere quasi sempre presente ed è molto forte (15 m/s ovvero 2 kW/m ),

mentre quello a livello del terreno è forte solo in pochi siti e per

circa 1700-1800 ore all'anno (ore che rappresentano il rapporto kWh prodotto in un anno rispetto alla potenza dell'aerogeneratore).Il vento che si pensa di sfruttare è quello che spira fra 800 metri e 1500 metri di quota con velocità medie di 7 m/s e potenza specifica di 200 W/m

),

mentre quello a livello del terreno è forte solo in pochi siti e per

circa 1700-1800 ore all'anno (ore che rappresentano il rapporto kWh prodotto in un anno rispetto alla potenza dell'aerogeneratore).Il vento che si pensa di sfruttare è quello che spira fra 800 metri e 1500 metri di quota con velocità medie di 7 m/s e potenza specifica di 200 W/m . Per esempio una sezione di vento larga 1000 metri e con una altitudine tra i 1000 metri e i 1200 metri ha

una potenza pari a quella di una media centrale nucleare (gigawatt). Un

kitegen i cui profili alari spazzolino tale sezione di vento è quindi

alternativo ad una centrale termoelettrica o nucleare di medie

dimensioni.

. Per esempio una sezione di vento larga 1000 metri e con una altitudine tra i 1000 metri e i 1200 metri ha

una potenza pari a quella di una media centrale nucleare (gigawatt). Un

kitegen i cui profili alari spazzolino tale sezione di vento è quindi

alternativo ad una centrale termoelettrica o nucleare di medie

dimensioni.

-Dati sul Vento

Esistono due nastri di vento che avvolgono la terra, uno passa sopra la Terra del Fuoco nell'emisfero australe e l'altro passa sopra l'Europa. L'altezza del nastro europeo va da circa 500 metri fino a 10.000 metri di altitudine mentre la larghezza è di 4 000 o 5 000 km. I dati salienti sono una potenza media di 2 kW al metro quadrato e un numero di ore annuali pari a circa 7000 (un anno ha 8760 ore).

Il vento di alta quota ha quindi la caratteristica di essere quasi sempre presente ed è molto forte (15 m/s ovvero 2 kW/m

),

mentre quello a livello del terreno è forte solo in pochi siti e per

circa 1700-1800 ore all'anno (ore che rappresentano il rapporto kWh prodotto in un anno rispetto alla potenza dell'aerogeneratore).Il vento che si pensa di sfruttare è quello che spira fra 800 metri e 1500 metri di quota con velocità medie di 7 m/s e potenza specifica di 200 W/m

),

mentre quello a livello del terreno è forte solo in pochi siti e per

circa 1700-1800 ore all'anno (ore che rappresentano il rapporto kWh prodotto in un anno rispetto alla potenza dell'aerogeneratore).Il vento che si pensa di sfruttare è quello che spira fra 800 metri e 1500 metri di quota con velocità medie di 7 m/s e potenza specifica di 200 W/m . Per esempio una sezione di vento larga 1000 metri e con una altitudine tra i 1000 metri e i 1200 metri ha

una potenza pari a quella di una media centrale nucleare (gigawatt). Un

kitegen i cui profili alari spazzolino tale sezione di vento è quindi

alternativo ad una centrale termoelettrica o nucleare di medie

dimensioni.

. Per esempio una sezione di vento larga 1000 metri e con una altitudine tra i 1000 metri e i 1200 metri ha

una potenza pari a quella di una media centrale nucleare (gigawatt). Un

kitegen i cui profili alari spazzolino tale sezione di vento è quindi

alternativo ad una centrale termoelettrica o nucleare di medie

dimensioni.Il

concetto è semplice e geniale: utilizzare l’enorme potenziale

energetico dei venti di alta quota a circa 1.000 m, tramite “aquiloni”

garantendo una valida alternativa alle enormi odierne pale eoliche che

arrivano soltanto fino a 100 m e il cui impatto ambientale è oggetto di

diverse controversie.

KiteGen è l'ultima evoluzione per lo sfruttamento del vento. Si tratta di nu concetto radicalmente nuovo e innovativo che potrebbe essere la soluzione più pratica ed efficace del mondo.

KiteGen è l'ultima evoluzione per lo sfruttamento del vento. Si tratta di nu concetto radicalmente nuovo e innovativo che potrebbe essere la soluzione più pratica ed efficace del mondo.

Supercondensatori,

nuovi cavi, nuovi profili alari, sensori e tecniche di controllo sono

fra le tecnologie più importanti applicate al KiteGen:

- Il KiteGen non sarebbe concepibile senza la disponibilità di cavi in polimeri che sono più leggeri (circa la densità dell’acqua) dei cavi in acciaio e circa dieci volte più resistenti a parità di sezione; questi cavi trovano sempre maggiori applicazioni, così come è avvenuto per la fibra di carbonio nella realizzazioni delle parti strutturali dei velivoli, ma anche nel settore del trasporto terrestre. Comunque i limiti di impiego di questi cavi devono essere studiati ed esplorati, soprattutto per quanto concerne le adeguate protezioni e limiti di impiego riguardo all’usura.

- Il controllo è indubbiamente la parte più importante, più difficile e più ambiziosa del progetto, soprattutto nella fase riguardante il decollo del kite, perché in questa fase il kite ha una corsa limitata nello spazio, inoltre la sua velocità è minima o nulla. Ci si trova nella stessa situazione di chi va in bicicletta, dove l’equilibrio in partenza è precario e difficile da controllare. Il comando del kite viene effettuato principalmente azionando i cavi in modo differenziale, ma si prevede comunque di potenziare le manovre, soprattutto a bassa velocità, con due turbinette alle estremità dell’aquilone che forniscono un momento imbardante (che può essere assimilato alla funzione del piano verticale di coda degli aerei, che però è efficiente alle alte velocità. In effetti per migliorare la manovrabilità degli aerei di recente ci sono proposte per orientare la spinta del getto, con ugelli mobili). Il “motore” del controllo è lo stesso generatore, la cui azione deve essere modulata adeguatamente, sia come controllo passivo (aumentando o diminuendo il carico) sia come controllo attivo agendo in modo differenziale sui cavi. Il controllo con estrema precisione e rapidità effettuata con motori molto potenti, nell’ordine delle centinaia di kW, sono operazioni particolarmente impegnative dal punto di vista tecnologico.

- Fino a pochi anni fa la capacità dei condensatori difficilmente arrivava al Farad, mentre oggi sono già in commercio, a prezzi accessibili, condensatori con una capacità di oltre il migliaio di Farad. L’incredibile aumento di capacità consente di concepire il supercondensatore come buffer di energia, con diversi scopi nell’ambito del progetto KiteGen: per livellare l’erogazione dell’energia alla rete in quanto il KiteGen Stem singolo funziona alternativamente, con una fase attiva e una più breve passiva; e per fornire appunto l’energia necessaria al riavvolgimento dei cavi nella fase passiva. Fuori dall’ambito del KiteGen la tecnologia dei supercondensatori ha trovato applicazione come sistema di assistenza e recupero energetico e nel concetto di K-Bus a ricarica veloce (biberonaggio) L’elettonica di potenza per gestire l’uscita dei generatori ad alta frequenza con operazioni di raddrizzamento e successivamente di conversione in alternata adeguata alla rete è un ulteriore importante impegno tecnologico.

-Il Kite, l’aquilone, la vela, o il profilo alare fin’ora utilizzati per i test sono stati reperiti sul mercato, che li produce per attività sportive e già anche per applicazioni industriali come SkySail. Sono realizzati con tessuti sintetici ad alta resistenza. Il loro rapporto portanza/resistenza non è molto alto: non si riesce ancora ad arrivare a un valore di 10, mentre gli alianti, che utilizzano ali rigide, presentano efficienze fino a 50. Una maggiore efficienza consente, a parità di potenza erogata, di ridurre la superficie del kite, quindi di migliorare la controllabilità del kite e di ridurre la sua sensibilità alle raffiche. L’ala rigida però non consente la manovra di scivolata d’ala o di messa in bandiera, per potere riportare l’aquilone a bassa quota e ricominciare il ciclo di produzione. La soluzione che ora viene studiata è l’ala bimodale, rigida in corda per ottenere un’alta efficienza, e flessibile in apertura per permettere le manovre di recupero. L’ala bimodale (con sezioni o cassonetti in carbonio uniti da elastomeri) è in fase di progetto, e un adeguato supporto esterno da parte di laboratori con gallerie del vento sarebbe benvenuto.

- Come per gli aerei anche per il progetto KiteGen c’è la necessità di monitorare istantaneamente gli assetti (angoli e posizioni) le velocità e le accelerazioni. Nel caso del kite però non ci si può servire delle costose e pesanti piattaforme inerziali (i giroscopi) comunemente usate per gli aeromobili, ma ci si deve servire di sensori leggeri, poco ingombranti e con basso assorbimento di potenza elettrica. Attualmente questa sensoristica, cosiddetta strap down, è costituita da accelerometri, girometri e magnetometri. I loro segnali devono essere opportunamente combinati con sosfisticate tecniche matematiche, che in parte erano già presenti nel sensore SeTAC precedentemente sviluppato.

-KiteGen Alternativo

- Il KiteGen non sarebbe concepibile senza la disponibilità di cavi in polimeri che sono più leggeri (circa la densità dell’acqua) dei cavi in acciaio e circa dieci volte più resistenti a parità di sezione; questi cavi trovano sempre maggiori applicazioni, così come è avvenuto per la fibra di carbonio nella realizzazioni delle parti strutturali dei velivoli, ma anche nel settore del trasporto terrestre. Comunque i limiti di impiego di questi cavi devono essere studiati ed esplorati, soprattutto per quanto concerne le adeguate protezioni e limiti di impiego riguardo all’usura.

- Il controllo è indubbiamente la parte più importante, più difficile e più ambiziosa del progetto, soprattutto nella fase riguardante il decollo del kite, perché in questa fase il kite ha una corsa limitata nello spazio, inoltre la sua velocità è minima o nulla. Ci si trova nella stessa situazione di chi va in bicicletta, dove l’equilibrio in partenza è precario e difficile da controllare. Il comando del kite viene effettuato principalmente azionando i cavi in modo differenziale, ma si prevede comunque di potenziare le manovre, soprattutto a bassa velocità, con due turbinette alle estremità dell’aquilone che forniscono un momento imbardante (che può essere assimilato alla funzione del piano verticale di coda degli aerei, che però è efficiente alle alte velocità. In effetti per migliorare la manovrabilità degli aerei di recente ci sono proposte per orientare la spinta del getto, con ugelli mobili). Il “motore” del controllo è lo stesso generatore, la cui azione deve essere modulata adeguatamente, sia come controllo passivo (aumentando o diminuendo il carico) sia come controllo attivo agendo in modo differenziale sui cavi. Il controllo con estrema precisione e rapidità effettuata con motori molto potenti, nell’ordine delle centinaia di kW, sono operazioni particolarmente impegnative dal punto di vista tecnologico.

- Fino a pochi anni fa la capacità dei condensatori difficilmente arrivava al Farad, mentre oggi sono già in commercio, a prezzi accessibili, condensatori con una capacità di oltre il migliaio di Farad. L’incredibile aumento di capacità consente di concepire il supercondensatore come buffer di energia, con diversi scopi nell’ambito del progetto KiteGen: per livellare l’erogazione dell’energia alla rete in quanto il KiteGen Stem singolo funziona alternativamente, con una fase attiva e una più breve passiva; e per fornire appunto l’energia necessaria al riavvolgimento dei cavi nella fase passiva. Fuori dall’ambito del KiteGen la tecnologia dei supercondensatori ha trovato applicazione come sistema di assistenza e recupero energetico e nel concetto di K-Bus a ricarica veloce (biberonaggio) L’elettonica di potenza per gestire l’uscita dei generatori ad alta frequenza con operazioni di raddrizzamento e successivamente di conversione in alternata adeguata alla rete è un ulteriore importante impegno tecnologico.

-Il Kite, l’aquilone, la vela, o il profilo alare fin’ora utilizzati per i test sono stati reperiti sul mercato, che li produce per attività sportive e già anche per applicazioni industriali come SkySail. Sono realizzati con tessuti sintetici ad alta resistenza. Il loro rapporto portanza/resistenza non è molto alto: non si riesce ancora ad arrivare a un valore di 10, mentre gli alianti, che utilizzano ali rigide, presentano efficienze fino a 50. Una maggiore efficienza consente, a parità di potenza erogata, di ridurre la superficie del kite, quindi di migliorare la controllabilità del kite e di ridurre la sua sensibilità alle raffiche. L’ala rigida però non consente la manovra di scivolata d’ala o di messa in bandiera, per potere riportare l’aquilone a bassa quota e ricominciare il ciclo di produzione. La soluzione che ora viene studiata è l’ala bimodale, rigida in corda per ottenere un’alta efficienza, e flessibile in apertura per permettere le manovre di recupero. L’ala bimodale (con sezioni o cassonetti in carbonio uniti da elastomeri) è in fase di progetto, e un adeguato supporto esterno da parte di laboratori con gallerie del vento sarebbe benvenuto.

- Come per gli aerei anche per il progetto KiteGen c’è la necessità di monitorare istantaneamente gli assetti (angoli e posizioni) le velocità e le accelerazioni. Nel caso del kite però non ci si può servire delle costose e pesanti piattaforme inerziali (i giroscopi) comunemente usate per gli aeromobili, ma ci si deve servire di sensori leggeri, poco ingombranti e con basso assorbimento di potenza elettrica. Attualmente questa sensoristica, cosiddetta strap down, è costituita da accelerometri, girometri e magnetometri. I loro segnali devono essere opportunamente combinati con sosfisticate tecniche matematiche, che in parte erano già presenti nel sensore SeTAC precedentemente sviluppato.

-KiteGen Alternativo